デジタルカメラの変遷

こそこそと片手間にデジタルカメラをやっていた(業務用などでは結構高評価)だけの状態だったミノルタが「一般向けデジカメ市場に本格参入」ということで発売されたのが「DiMAGEシリーズ」です。

2001年夏、シリーズ第三弾として同時に「DiMAGE

7」「DiMAGE 5」「DiMAGE

S304」の3機種が発売になりました。

「S304」はコンパクトクラスながら300漫画素、光学4倍ズームでレンズ自身もいわゆる「GTレンズ」と称するADガラスや非球面レンズを使用したおごった規格のものです。

形はコンパクトクラス、実際のサイズは中級クラス(^^;といったところでしょうか?

電池は単三型を4本使用。

機能的にも露出はP/A/Mモードを備え、一応マニュアルフォーカスも可能。

使ってみるとメニューや操作性も良好で、写りもよろしかったです。

難点は「起動の遅さ」と「電池寿命」ですね。

画像の表示は無茶苦茶速くて快適でした。5年経っても古さを感じないです。

画素数に対して十分以上のCPUや処理回路を積んでいるせいでしょうか?

(謳い文句は500漫画素のDiMAGE

7」と同じ処理回路を積んでいるとのことだが本当か〜?)

初めて「オンラインデジタルプリント」なるものも体験。

当時ダイヤルアップ接続のでオンラインは面倒くさかったですね。

かといって店頭にメディアを持ち込んで預けたりするのは効率悪いし…

店頭で(昇華型プリンタとかではなく)デジタル銀塩プリントが出来るようになるまでほとんど利用しませんでしたね。

このカメラで、思った以上のデジタルの便利さを実感しました。

マクロ撮影も(一応)可能で、庭の昆虫撮影にも挑戦。

そこから泥沼の…もとい、現在に続くマクロ撮影への道へまっしぐら(?)

マクロ撮影にはS304ではちょっと役不足。

デジカメももう1台あってもいいねぇ、ということで2002年夏には「DiMAGE

7i」を購入。

500漫画素、光学7倍(マニュアル)ズームは基本的に「7」と同じ。

電池寿命とAF速度の改善や音声付動画の追加が主な変更点です。

ズームは35mm換算で28〜200mmと、ワイド側に寄っているため使い勝手が非常によろしい。

ズームもマニュアル操作で快適♪

どちらかというと小型化に対しては不利だったはずだが操作性優先で採用したのは拍手。

いわゆる「レンズ一体型一眼レフタイプ」(意味不明)と称するクラスで、光学ファインダーは無し。

ファインダーは「EVF(電子ビューファインダー)」なので、ピント確認は「一眼レフ」のようにはいきません。

その代り、マニュアルフォーカス時には「電子マグニファイヤ」機能が使用可能で、EVF・液晶モニタどちらでも中央部の画像を拡大して表示することが出来て便利です。

マクロ撮影の際はかなり重宝。ただし、中央部のみの固定なので昆虫などの場合はフレーミングと合わないことが多いですね。

昆虫などの場合、逃げられないように液晶モニタを見ながらカメラだけを近づけて撮影など、デジタル特有の使い方も可能でした。

EVFっていうのも、電子マグニファイヤ機能だけでなく、暗い時の「感度アップ機能」や露出補正などがリアルタイムに反映される等、思った以上に便利でした。

昆虫撮影の場合、覗いたまま再生して撮影結果を確認できるのは非常にありがたく、最大の長所の一つですね。

難点は動きのある被写体への追従(特に暗い時)やピント確認のし辛さですかね。

電池は単三型を4本使用ですが、やはり持ちは良くありません。昆虫の撮影中に電池マークが点灯すると非常に寂しい思いが…ちなみにレンズ下側の物体が電池室です。

プリ発光に対応したフラッシュを持っていなかったため、内臓フラッシュを多用していたのも敗因ですね。

2004年冬に(発売してすぐ)購入。

DiMAGE

7→7i→7Hi→A1と続いたマイナーチェンジで、Aシリーズからは専用リチウムイオン電池に変更。

ボディデザインも変更となりましたが、ここまでは光学7倍ズーム・500漫画素の基本スペックは変わりなし。

独特の手ぶれ補正機構「アンチシェイク(AS)」が搭載されたのと、液晶モニターが上下チルト可能になったのが最も大きな改良です。

細かなところでは、電子マグニファイヤの拡大部がフォーカスポイントに連動して移動可能になったところも結構ありがたい変更でした。拡大ボタンなどの配置も改良し、操作性がアップしました。

さらにA2になってCCDは800漫画素にアップし、EVFの画素数も20漫画素から80漫画素にアップ。

EVFの高画素化によってピント確認も可能なレベルに近づきました。

オープンプライスですが、販売価格的には結果としてA1発売時と同等だった。

あと、A2での最大の変更点はブランドが「MINOLTA」から「KONOCAMINOLTA」に変わった(^^;

社名はA1の時には既に変わっていたが、カメラブランドはそのまま「MINOLTA」を使うとのアナウンスだった。

CCDの画素数アップ(画素ピッチ極小化)により感度はダウン?せっかくのASが…

とはいえ、高画素化はマクロ撮影には有利で、結構恩恵に預かりました。

購入時、電子マグニファイヤ機能を使うと、低輝度時に表示が異常にアンダー気味で「使いもんにならん」時があった。(条件にはまると結構多発した)

一旦サービスセンターに送って確認をお願いしたところ「仕様です」との回答。「開発者もサービスセンターに出向いていたので確認しましたが、問題ありません」とのこと。ファームの更新時に直せよな〜!!

ちょっと頭に来たが、その後のファームウエアのアップ時にやっぱり改善されていました。

2004年の夏に家族で尾瀬へ3泊4日で出掛けました。

カメラはα7とDiMAGE

A2、TVSの3台+水中用写るんですを持参。

ところが、2日目に竜宮で水中を撮影中にA2がカメラケースから転がり落ちて水中にドボン。

ひえ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

すぐさま拾い上げて電池とメディアを抜き取ったものの、レンズの中にもお魚が…(ウソ)

残りの2日間は単なる洗濯物として持ち歩き…帰宅後に早速カメラ店に持ち込んで修理依頼。

しかしメーカーサービスからの回答は「修理不能です」。

とりあえずしっかり乾燥させてから、ダメ元で電池挿入してスイッチON!正常に起動しました。

でも、レンズを覗いても水滴の跡が見えるし、CCDにも汚れが付着?ちょっと絞り込むと画像にもしっかり出ます…(T^T)

デジタル一眼レフまでの繋ぎで同等クラスが必要との判断で…

恥ずかしながら奥さんの許可を取ってインターネットで次(期支援?)機種を注文しました。

なんだか順番が逆ですが、A2やA200の登場で値頃感あり。

電子マグニファイヤの件以外はほぼ満足。

ただ、A2と比べると色が変だし、全体的に画質が落ちる気が…CCDのせいかしら?

---------------追記-----------------

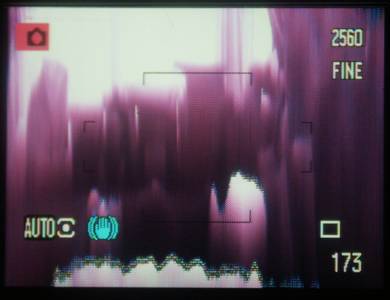

2006年11月11日にA1を使おうとして電源を入れてびっくり!

こんな画像が出現しました。

背面モニターの画像。SFっぽくてカッコ良い〜?わけないか…

「これって、あのCCD不良ってやつ??」

(SONY製CCDの「製造上の問題」によるデジカメ市場全体に波及したアレのことです)

HPで確認すると、どう見てもCCD不良画像の例とそっくり。

CCD問題専用サポートダイヤルに電話して確認したところ、やっぱりドンピシャのようです。

11月12日にペリカンさんがお引取り…ただし、あまりの不具合発生の多さからCCD在庫が底をついているとのこと。

CCD再生産中&修理待ち多数のため、ただ今受け付けても修理完了は来年だそうです。

と言いつつ、「遅くなってすみませんでした。」とのお詫びとともに、記念品付きで帰還しました。

時々使用中。

MINOLTA DiMAGE Xt &

KONICAMINOLTA DiMAGE X1

DiMAGE A2の水没後、カメラ店で物色中、Xtが在庫処分で\19800の値付けがされていて、衝動買い。

光学3倍ズーム(37〜111mm相当、F2.8〜3.6)で320漫画素、1.5型LCDモニターといったスペックです。

初めて買った絞りもシャッター速度も表示されないデジタルカメラです(^^)表示が無いのってなんだか不安。

意外に「女の子持ち」(カメラを上下から、親指と人差し指でもつ持ち方ね)でも安定して撮れます。

ただし、レンズがカメラの隅っこにあるため、注意しないと指まで写っちゃう。

使い勝手は上々で、画質も悪くない感じです。

いざという時は(?)光学ファインダーを使って撮影することも可能で、ちょっと嬉しいですね。

ただし、電源スイッチとシャッターボタンは(フラットさにこだわりすぎてか)感触がはっきりしないため押しにくいのでした。

こちらは「記念品でもらった」DiMAGE X1です。シチズンの電波腕時計かカラープリンタかどちらにしようと悩んだ末にX1に決定。

ただ、店頭などで触った感じは「全体的に動作がトロい」というイメージで、実際に手にしてみても同じでした。

コストの制約と、意味の無い800漫画素化が不必要にリソースを喰っているためでしょうか。

従来のXシリーズよりも大きなCCDを使ってはいるものの、やはり感度はめちゃくちゃ低く、ノイズ感も大きいです。

普通に室内でフラッシュOFFで写すと、必ずノイズリダクションがかかります。

500漫画素くらいに収めておけば良かったんじゃあ?

デザイン的には格好良いと思いますが、ラウンドした外形は持ちにくく、意味の無い2.5型液晶モニター(画素数は1.5型並み)のためにホールド性も悪く、ボタン操作もやりにくいです。

背面が光沢のあるアクリルで覆われているのも、デザイン的には綺麗ですが、屋外で撮影すると「自分の顔ばっかり見えて肝心の液晶モニターが見えない」というお粗末さ。

背面のデザインと大きさの差(Xtは背面がちょっと野暮ったい?)

肝心の手ブレ補正も、ホールド性の悪い形状と感度の低いCCDの組み合わせでは勿体無かったですね。

(手ブレ補正が無かったら、世界一手ブレしやすいカメラになってたかも)

付属の充電器は、いわゆる「クレードル」というやつで、これが無いとUSBもつなげません。サイズがでかくてACコードが後ろに突き出しているため、携帯するには嵩張って不便です。皆さん「クレードル」なんて使います?

なかなか素敵だったXtやXgの良さがすっかりどこかへ行ってしまった様で、コニカミノルタの迷いを感じさせつつ、これが最後のコンパクトデジカメとなってしまいましたね…

ただ、後で買った↓に比べればレンズ性能も画質も勝ってる。

PENTAX Optio W10 (コアブラウン)

色は、他にピンクとシルバーしかなくて、消去法でブラウンに。

今回はAmazonで購入。

(ポイント還元と送料を考えると「価格どっと込む」の最安値よりお得だったが、直接近所のキタムラで買うのとどっちがお徳か?)

ミノルタが出した「Dimage X」がよほどインパクトがあったのか、二つのC社以外の主要3社はこぞって追従した屈曲光学系。

ズーミングでレンズが出っ張らないため、防水化しやすいメリットを発揮。

デザイン的には旧々モデルの「Optio WR」が好きだったが、見掛け倒しで水中使用は不可なので除外しました。

オリンパスのμ720SWと比較検討し、耐ショック性や防水性能はオリンパスに魅力があったが、デザインと記録メディアがSDでないのがネックでドロップ。

実際にW10を購入してみると、起動も早いし、細長いデザインは他社機よりは多少持ちやすくて上々です。

(最近のカメラは全て液晶モニターの大型化優先で、右手親指を掛けたい位置にボタンが追いやられているためしっかり持てません。意味も無くボタンを押してしまうことが多々あります。ペンタックスに限らずカメラメーカーは何考えてんじゃ!)

防塵プロテクタのおかげでレンズも汚れないし、潜らなくてもメリットはあります。

ただし、いかにも女子供向け(失礼)のアイコン主体のメニュー表示や、操作性の判り難さはいかがなもんか。

また、画質的には600漫画素はダイナミックレンジも狭くてすぐ白飛び黒つぶれになり、ノイズ感もかなりきついです。(他社も似たりよったりかしら?)

画質ははっきり言って「携帯電話のカメラ画質」です。輪郭強調で縁取りはできるし、ハイライト部に青い縁取りが現れたり、境界線にオーラ(?)が広がっていたりで、画像処理がいんちきなのかCCDの能力が低すぎなのか(両方なのか?)。

サービスサイズのプリントなら気になりませんが、それなら300漫画素でも構わないんじゃあ??CCDメーカー&カメラメーカーは何考えてんじゃ!

それと、解っていたことですが、液晶モニターしかないため写真が撮り難い。

(体から離して構える必要があるため、手ブレしやすく、屋外ではモニターも見づらいためですが、反射自体は少な目でKMのDiMAGE-X1のてかてかモニターよりは3倍くらい見易いかしら?)

PENTAXの充電器はコニカミノルタと比べると、ずっとコンパクトでいいです。

あと、普段は全く動画は使いませんが、DiMAGEシリーズの動画機能が「液晶モニターで見てもお話にならない」のに比べ、W10の動画はずいぶんと高画質ですね。(動画に力を入れている他のメーカーのことは良く知りませんが、CASIOは凄く良いみたいですね。詳細は未体験ですが。)

登山や旅行に気軽に持ち出せ、なおかつ写りもそれなりに期待できるカメラが欲しいわけです。

特に、一眼レフのサブカメラ的な用途+αも含みますので、広角側が28mm付近まであるカメラが候補となります。

(特に登山においては、交換レンズを含めての重量がきつく感じるようになったため、メインのカメラとしての用途も担って欲しいんです)

現在持っているコンパクトデジカメは、全て35mmからのズームレンズ搭載です。

コンパクトでないものは「DiMAGE-A1」が28〜200mmのズームを搭載。

↑これでも十分メインカメラとしての用途はイケルが…コンパクトではないですね。電池喰い虫だし。

ただし、2008年現在では、コンパクト機はほとんどが1/2.3程度の800〜1000漫画素クラスのCCD搭載で、高感度などを謳っているものの画質はイマイチな印象です。

候補として検討したのは(検討時期が長いため、順不同ですが)

P社のTZ5…ズーム比ばかりが売りかと思ったら、28mmでの収差はあまり目立たず、操作性も意外と良さそう。しかし、この大望遠を液晶モニター見ながら撮れっていうの?という感じもあり。デザインはイマイチ。

F社のF100fd…決して持ち易くはないが、シャッターボタンやズームレバーの操作性は良い。光学ファインダーは無いが、けっこういけるかも?xDPCだけでなく、SD/SDHCも使用可能なのはよろしい。

しかし、店頭で28mmの絵を見たら、樽型の収差がものすごく目立って幻滅。

C社の900IS…アンチC(^^;だが、なかなかカメラのツボを押さえた良いカメラに仕上がっていて、本命。

コンパクトさでは威張れないが、操作性は良く、光学ファインダーもある。28mmでの描写は周辺に不満あり。(C社にだけ厳しいだけかも)しかし、07年秋にモデルチェンジした910ISは、液晶がでかくなって光学ファインダーは省略されていた。持ち難くて操作性悪し…。

N社のP50…唯一手光学式ブレ補正なし。光学ファインダーも無し。デザインもヘン(主観的)と、あまり購買意欲をそそらず。P5000が28mmからのズームだったら最高なのに。

R社のGX-100…R社というだけで何となく大丈夫か?という感覚もあったが、兄貴分のGR-DIGITALの評判は高く、24mmからのズームというだけで存在価値ありだが望遠側は短め。

メーカーHPのサンプル写真も、収差に厳しい被写体をあえて使っているが、それを見る限りはレンズ性能は非常に高いが、値段も非常に高い。光学ではないが、着脱式の電子VFが付属しているのもポイント高い。いざという時に単4電池が使えるのは利点かどうか微妙?

他に比べてコンパクトではないが、グリップ感は非常に良い。マクロに強いのも自分としては魅力ありです。

R社のR8…Caplioの名前を廃止して、いかにも本格派っぽい外観に。28〜200mmを液晶モニターを見ながらというのはP社と同じ。液晶モニターは超高精細で、ピント確認はしやすいか?マクロにも強い。

S社のW170…シャッターボタンは小さく、液晶モニターは無駄に(?)大きいが、光学ファインダーがあるのはお悧巧さん。しかし魅力をあまり感じないのはS社には厳しい私だからか(^^;

O社のμ1030SW…これはメインというよりW10の次機種として考えた方が良い?構造上難しいのか、手ブレ補正は無いが、28〜ワイドレンズと本格的防水機能は魅力あり。

いろいろ検討の結果、(他のモデルなら、大きさに目をつむればDiMAGE-A1で事足りると判断し)GX-100を次期支援機候補としました。

しかし、値段が高すぎ&スキー準備のため一時凍結…。さらに娘も入院…

それ以前に、M氏から同様に支援戦闘機としてGR-DIGITALかGX-100を検討中との相談を受け、GX-100を推薦したところ、さすが決断が早い男、早速ご購入。

スキーでの試写結果は上々。逆光の変なフレアはこのカメラの特性らしい(^^;

春に向け、価格の推移を調査継続することにしました。

娘も退院し、スキーシーズンも終わりに近付いた頃、価格.comの調査結果やネットでの書き込みを参考にして、予備電池込みでの価格を決めてお店へ出掛けました。

しかし、目標価格に到達せず、在庫も無いことからまずは撤退。

同じ週に、気を取り直して他店へ行って交渉してみました。

下取り有りでの店頭表示価格に対して、予備電池付きでの希望価格を伝えると、あっさり希望価格より安い金額の提示(^^;現在キャンペーンで電池と純正ケースがおまけでつくそうです。

もうちょっと安く言えば良かったかしら(^^;;;;;;;

実際に使ってみると、操作性は考えられているとはいうものの、あまり整理されていない印象も受けます。

着脱式VFはちゃんと顔に付けて構えられるため使い勝手は上々で屋外での撮影もやり易いのですが、やっぱり出っ張りすぎで収納性が良くない。(純正ケースはこの「ちょんまげ」が付いた状態で収容することができますが、使い勝手は良くないですね)

必要に応じて着脱は面倒なので、結果的に屋外に持ち出す際はVF無しのことが多くなってしまいました。

ホールドのしやすさとボタン操作性は◎です。着脱式のEVF(上90°まで角度可変)はかなり嵩張ります。

GX-100自身は、早速持ち出した昆虫撮影のための低山歩きでは、周囲の環境や花なども撮るのに向いていて使い勝手良し。

画質はやはりノイズ感が強めですが、無理に補正していないぶんディテールがつぶれず、発色も大人し目なのは好感持てます。

レンズ性能は歪曲も少なく、24mmでの周辺もしっかり解像している感じです。

ただし、不必要に高画素のため、液晶モニターでの画像の表示は遅く、ストレスを感じます。

(私は基本的に「フル画素」で撮る派です)

また、高画素を生かしてデジタルズーム(補間せず、正直に画素が減っていくオートリサイズを選択)も使えるかなと思いましたが、何故かどうにも寝ぼけたイマイチな画質に見えます。

また、他との比較はどうかわかりませんが、Optio

W10に比べても電池は長持ち。

初めての登山用としての出撃はGWの恵那山でした。

使い勝手的にはけっこう満足度は高いですが、やはり全体的にコントラストは低めで、ヌケの良い画像とまではいきませんね。

また、太陽などの強い光源を画面内に入れてしまうと、非常に特徴的なゴーストというかフレアが発生します。

しかし、DiMAGE-A1などで慣れているつもりでしたが、実際にこのレンズキャップは面倒くさいです。

A1の場合は、電源のON/OFFに関係なくキャップを着脱できますが、GX-100の場合は「先にレンズキャップを外してから電源ON」「電源OFFしてから、レンズが沈胴するのを待ってキャップする」という制約があり、特に後者が面倒ですね。

また、山用のメインとして働いてもらう為、偏光フィルターを装備したいことから、オプションのレンズフード(フードアプター HA-2)を購入してみました。

しかし、実際に届いた現物を見てみると、造りはイマイチなうえ、思った以上に嵩張る代物でした。

筒の外側はざらざらの無反射塗装(風)、カメラ外観よりも凄くざらざらで、握ると手垢で白くなり(^^;、内側は樹脂そのままのテカテカ、レンズキャップも装着できません。

内側のテカテカはあまり影響ない部位とはいえ、もうちょっと考えて作れよ〜っていう感じで、どうしてもフィルターやコンバージョンレンズを使いたい方以外には全くお勧めできません。

実は偏光フィルターもまだ買っていません。(Φ43という店頭でも見かけない一般的でないサイズ)

巨大なアダプターリングとフードのセット。レンズキャップもできない杜撰さ…

2008年の恵那山、富士登山(前哨戦)までは、ずっと以前にDiMAGE-S304用に買って以来使っていなかったカメラケースを使っていましたが、山用品買出しの際にモンタニアで見付けたJackWolfskin製のカメラポーチを購入しました。

EVF付きで収納可能なことはもちろん、大きなポイントはベルト通しの部分です。一般的な縫い付け式のベルトループではなく、ループ部分がベルクロで開閉できます。

お陰で、ザックのウェストベルトに取り付ける際に重宝します。

一般のものではウェストベルトを開放した時に落とさないように注意が必要ですが、このケースのような方式だと、一端が開放になっていない場所や、バックルやポケットなどで通常のベルトループのタイプが通せないような場所にも取り付け出来ますから非常に便利で、落下しにくい場所への取り付けが可能です。

Loweproなどでもレンズポーチはこうなっているのを持っていますが、コンパクトカメラ用ケースでは見たことがありません。

ただし、EVF付きで収容する場合、内部のマチ付きポケットが引っ掛かり易くてちょっと邪魔です。

そうこう言っている間に、突如後継機「GX−200」が発表に。(ついでにGX−100も一万円以上価格が下落?)

液晶モニターの大きさは別として、高精細化はちょっと羨ましい。1000漫画素→1200漫画素は不必要。

「レンズユニットの改善により、フレア・ゴーストの低減」ともあり、強烈なゴーストも改善されたか?

新たなオプションのなかに「自動開閉式レンズキャップ LC-1」という物も発表。

ほとんどのユーザーが不満に思っている前述の取り外し式のレンズキャップの操作性に対する(苦肉の)回答がこれですね。「サンダーバード式」と名付けましょう(^^)。

発売になったら、見た目は無視して早速試用してみたいです。

で、早速注文しました。

仕事が忙しくて、お店には入荷していたのですが、取りにいけなくて遅くなりました。

本当は「富士登山Part5」で試用予定でしたが、間に合いませんでした。

現物はこのようなもので、3分割された蓋の部分がカメラの鏡胴のせり出しで押されて開く仕組みです。

単純な仕組みですが、お値段も\1500くらいです。

早速取り付けてみると、ちゃんちゃかちゃ〜んとサンダーバードのテーマにのって開きました。(ウソ)

バネの力で蓋が閉じる方向に付勢されているだけです。

もともと装着を考慮して設計されているわけではありませんので、下側のヒンジはカメラ底面よりも下に突出しています。

実際に持ち歩いて使用したのは、夏休みの「剣岳・立山登山」が最初です。

見た目については各個人の判断にお任せするとして、使い勝手は上々です。

もともとの、いざ撮影しようとしてカメラケースから取り出し、レンズキャップのロック部を探してキャップを外し、電源SWをONするという面倒な手順も必要なく、カメラケースから取り出しながら電源SWをONしていいので楽です。

電源OFFでレンズが収容されるまでにも時間がかかりますが、通常のレンズキャップのように沈胴を待ってからキャップを被せる必要もなく、電源OFFしてそのままカメラケースに入れても構いません。

このへんの使い勝手は、特に山歩きなどでは非常に大切ですね。

ついでに、やはり「登山用品買出しPart2」の際にモンタニアで見つけたカメラケースもご紹介。

日本のザックメーカー「dax」のカメラケースです。

ストラップも付属。オレンジ色のループは操作性を上げるため、自分で取り付けました。

背面のマチ付きポケット(左) 開閉可能な外側のベルトループ(中) ベルトループをリング状にすることも可能(右)

サイズ的には大砲付きでも入ります(左) ちょんまげ+大砲は無理(右)

けっこう登山向けのカメラザックなどの製品も昔からやっているメーカーなので、造りはかなり考えられています。

GX−100にちょんまげをつけた状態でも楽々入る大きさで、ケース自体のパッドも厚めです。

ケースの開閉はダブルスライダーのチャック式で、とっさの開閉には不向きですが、スライダーのプルタブに細引きでループを付けてやると開閉時の操作性が上がります。

内部のポケットも口の部分はゴムで閉まるようになっているため、中の物が飛び出すこともなく、カメラの出し入れでも引っ掛かることはありません。

さらに、ベルトループは二重構造で、縫い付けられた通常のループと、ホックで開閉できるループが取り付けられています。

ループのベルト幅が狭いのは玉に瑕ですが、クローズされたヒップベルトのループ部分にも通すことが出来るのはもちろん、ループ自体をリング状にしてカラビナなどでぶら下げることも可能です。(最近はチョ−クバッグを物入れとして使うのが流行ですが、私はこういう使い方はぶらぶらして嫌いです)

さらに背面にはフルオープンするジッパーポケットがあり、サイドのマチで固定されるため、中のものを取り出し易くて落としにくい構造になっているのも登山用ザックとカメラ用品の両方を作っているメーカーらしいですね。

上部にはストラップを取り付けるDリングもあり、ストラップも付属しています。

ついでに、大砲(アダプターリング)にPLフィルターも取り付けてみました。

アダプターリングのフィルターネジ径は43mmですが、ステップアップリングで43→52mmとしました。

当然レンズキャップも装着。(すべてKenko製で、Kenkoのネットショップのアウトレット品を購入)

これはもはやコンパクトカメラじゃないな…

これ以降は

「Panasonic GF1」、「SAMSUNG EX1」、「Canon PowerShot S110」、「FUJIFILM XQ1」、「Panasonic FZ1000」などを導入しています。詳しくは個別ページへ。