Panasonic G9 PRO (ボディ Black)

Panasonic

G8に対しては、いろいろ不満点はあるものの使い勝手的には好印象で、つい先日も「Panasonic

G8 使用編」をアップしたばかりですが、いきなりの機種変更(^^;です。

それも、これまで「買い増し」が主で、「買い替え」をしたことがないishida初の「下取りによる買い替え」をしてしまいました。

G8の電池消耗や背面ボタンの操作性、4K切り出し時の画質やボディ内手ブレ補正能力に対する不満の解消、Panasonicのキャッシュバックキャンペーンやら、G9の価格がこなれてきたやら、実際に使っている人の高評価、、G8の販売価格の更なる下落に連動して買い取り価格も徐々に下落…そんな感情が交錯するなかで、ちょっと真剣になって試算してみました。

〜11月4日までの購入で、G9ボディで\20000、レンズキットで\25000のキャッシュバックがあります。

最初は20万円越えスタートだったが、現在13万円台前半を維持中(最安タイミングは逃してしまいました)。

G8の買い取り価格の調査ではこんな相場みたいです。マップカメラでワンプライス\56000だった。

キタムラのネット価格は実質\139000っていうことね。

マップカメラで\56000で買取してもらって、価格コムの最安値\132800で購入すると、追い金が\76800っていう感じが目安ですね。

実際、自分のG8レンズキットってレンズはほとんど未使用だしボディにも傷一つありませんから、キタムラで現物を見せて見積もってもらうのも悪くないかな…実店舗なら値引き出来ないぶんは「おまけ」とかで頑張ってくれるかも…という期待を持って、市内のお馴染み「カメラのキタムラ」へ出掛けました。

結果は「やっぱり現物を見て交渉するに限る」っていう感じで、色々交渉の結果、G8の買い取り価格は最高ランクで+αが付き、¥62480との見積もりでした。

キタムラの販売価格が\169000−\30000(下取り値引き)なので、追い金\76520となりました。(でも、液晶保護シートなどのおまけはなし…)

やっぱり実店舗で買うほうが安心感もあるし、キャッシュバックの締め切りも近いことから、(ちょっと考えた後で)購入を決定しました。(キャッシュバックキャンペーンは11月4日までの購入が対象でしたが、その後いきなり19年1月まで延長(^^;)

ということで、2018年10月21日(日)に注文して、24日(水)には店舗に入荷、27日(土)にG8をドナドナ(実際にはズーム機構が壊れてレンズが出たままのPawerShot

S110も下取り)して、やって来ました「Panasonic G9 PRO」(ボディのみ)。

レンズが無いと、わりとあっさりした外観に見える?

第一印象

第一印象は、全体にG8よりも一回り大型で、これはもうセンサーサイズ以外はM4/3の範疇を越えている!?

実際、センサーサイズやフランジバックなどの物理的制約やペンタプリズムの有無を除けば、実装されているデバイスはM4/3であろうとAPS−Cセンサー機であろうと大差ないともいえます。

逆に、比較の対象が難しいですが、同等のファインダー倍率や連写機能、動画機能を持ったものというと、APS−Cの一眼レフ機にはライバルが存在しないとも言えます。

SONYのα7シリーズが(センサーフォーマット以外は)直接のライバルかもしれません…αのほうがずっとコンパクトだけど(^^;

これはメディアなどの情報の受け売りですが、「LUMIX G9

PRO」という名称は日本だけで、海外では「PRO」はつかないとのこと。

確かに、ボディ、同梱の取扱説明書などにはどこにも「PRO」という表現はされていません。

開発者インタビューの記事でもそのように言われていたと思いますが、イメージアップのための国内向けの外箱や広告、Webなどに限定の呼称ってことで…。

外観はこれまでのGシリーズとは一線を画すデザインですが、ボディの仕上げや操作系はこれまでのPanasonic製デジカメの良い所を残しつつ上質化されていますが、Nikon風味が随所に感じられる印象が強いカモ(^^;

正面から見たデザインはGHシリーズのほうが好みというか、正面から見たG9のデザインは自分の好みからすると最初はちょっと嫌だった。

しかし、だんだん見慣れてきたというか、対面した実物からは仕上げも含めて高級感を感じられるイメージも湧いてきた感じ。

漆黒をイメージしたという外装色や、特徴的なペンタカバー(的なファインダー上部カバー)の上面中央に稜線を持つデザインもこれまでのLUMIXシリーズにはないデザインで、好意的に捉えれば「最上級機にふさわしい新しいイメージを追及した」かもしれませんが、もともと伝統も統一されたデザインポリシーも無いので、新味と一見した高級感を狙っただけともいえます。

肩部のダイヤルにレッドラインをあしらったのが最近のPanasonicの上級機の証しとのことですが、これもNikonの赤線を連想してしまう気が…

(OLYMPUSのOM-Dシリーズがあえて自社の伝説的な製品を強調したデザイン・名称を採用しているのもやや疑問に感じるが、アレはアレで成功しているので、Panasonicも高級=Nikon的イメージに流れた?)

年代もクラスも違うけど、2018年後半に登場したNikonのフルサイズミラーレス「Zシリーズ」が「ペンタプリズムは入ってません」的な驚きの(個人的感想)デザインで登場したのを見ると、G9の場合はちょっと古典的一眼レフイメージを狙いすぎた印象はあります。

と、くどくど書いてしまうのは単なる職業病で、自分の今後の最終評価としては「デザインや道具としての愛着も大事だが、使い勝手が良ければいいかな」と、捉えたいと思います。

全体にG8よりも一回り大型ですが、大型グリップのお陰でホールド性は良好。グリップ内側の凹が効果的。

E-M1と比較してもかなり大きく、幅だけでなく奥行きもデカイ。

この組み合わせでは自慢の「DUAL

IS2」は機能せず、ボディ内のISのみで補正。

G8との性能、機能的な(印象まで入ってる)差異は

新規:ハイレゾモード(画素ずらしによる8000漫画素)の追加。

新規:ジョイスティック、コントロールホイール、ファンクションレバーなどの追加。(個人的に期待値は大きい)

新規:サブモニター(ステータスLED)の新設。

新規:USB給電・充電機能搭載

新規:Bluetooth機能搭載

向上:(スペックには現れないが)高画質化

向上:4K/60p・6Kフォト・プリ連写モードの追加。(個人的にけっこう期待値は大きい)

向上:連写速度の向上、シャッタースピードの向上

向上:EVFの解像度368漫画素化、高倍率化。(めちゃうれしい)

向上:メモリーカードスロットのダブルスロット化。

向上:イメージセンサーの高画素化(1600→2033漫画素)、ARコーティング追加。

向上:フラッシュ同調速度が1/160→1/250に向上(地味にうれしい)

向上:バッファメモリー増加による連続撮影枚数アップ。

向上:手ブレ補正能力向上

向上:電池容量アップによる撮影枚数向上

向上:防塵防滴性能の向上、耐低温性能の向上

向上:AF速度アップ、瞳AF/顔認識AFなどの向上

向上:グリップの大型化、ボタン形状・配置の最適化による操作性アップ

悪化:サイズアップによる携帯性の悪化

悪化:内蔵フラッシュの廃止(無いのは残念、防滴性との兼ね合い?)

操作系について

これはG8のレビューでも書きましたが、Panasonicについては10年前にマイクロフォーサーズ規格の「G1」、「GF1」が登場して以来、ずっと「GF1」を登山のお供などに使用してきました。

メニューや機能についてはかなり一貫した使い勝手の良さがあって、「GF1」の仕上げや質感、操作感の良さも相まって、ずっとお気に入りです。

(OLYMPUSのメニューの訳の分からなさと両極端な印象です(^^;)

だだし、操作系のボタンのデザインを含めた操作性、外観デザイン(しばしば女子供向けの軟派なデザインに大きく振れる)などついては一貫性が無い印象があります。

G9の場合、やっぱり静止画撮影のフラッグシップとして「PRO」を名乗るだけあって、操作性やボタン配置を見直した結果、いかにもコスト重視に見えるG8などとは異なる配置となっています。

背面側はG8などの従来機に対して、「ジョイスティック」「コントローラホイール(十字キー機能付き)」の採用によって、操作性や感触は大幅アップしています。

近年のPanasonicのデジカメでお馴染みのAFモード切替レバーもお約束ですね。

でっかいファインダーと、余裕の配置の操作系で操作性良し。再生ボタンは左側へ。

ホイール機能と十字キー機能を兼ね備えたコントローラーホイールの操作性もうれしいが、質感はやや浮いている気がする…(操作性とは関係ないけど)。

細かいことですが、再生ボタンが左に移ったのはなかなか馴染みにくいのですが、割り切って考えればせせこましい右手側で探るより操作性アップととらえています。

グリップ上の操作部に目を移すと、ここは従来機とは大きく異なるデザインになっています。

大きなトピックは、ステータス表示用のサブLCDモニタの新設ですが、ミラーレスの背面モニタに慣れていると無用の長物のようにも感じます。

とはいえ、夜間撮影などで背面モニタを使用すると眩しく感じることも多いため、無いよりは「あれば使うかも」という感じ。

しかし、一等地が単なる表示に取られてしまったように感じるのはワタシだけ?

また、最近の機種ではモードダイヤルと同軸だった電源スイッチがシャッターボタンと同軸になり、操作性がアップ。(ちょっとNikonテイスト?)

ただし、シャッターボタンが軽いのは良いとして、電源スイッチと面一過ぎるので、縦位置で構えたときなどにどこがシャッターボタンか判らなくなるのはワタシだけ?

逆に前ダイヤルはシャッターの手前側に移動。個人的な印象では、こういった人差し指を手前に移動する操作よりも、シャッターボタンの向こう側に移動させるほうが好み。(ここはNikonやSONYのような配置が好み)

逆に、グリップ側にダイヤルがあるとグリップ性に支障がある…という考え方なんでしょうか?

それにしても、操作性自体はは問題ないんですが、この前ダイヤルの質感って「何コレ!」っていうチープ感が漂うんですけど…

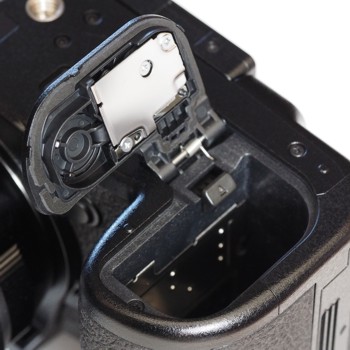

グリップの側面にはメディアスロットが装備され、手前にスライドさせると開く一般的な構造です。

内部はSDカードスロットがダブルで装備され、両スロットともUHS-II(U3)

SDカード対応で、U3対応のSDカードなら30MB/秒(240Mbps)でのデータ転送に対応。

G8のメディアスロット部は「防塵防滴」を謳っているものの、構造は単なるリブ構成だったのに対し、G9では防滴性をアップするためパッキンが追加されています。

しかし、パッキン面が曲げだらけのため、蓋との密着性(防滴としての実効性)、や材質の耐久性には不安感を覚えるところですね。

録画ボタンの横にこそっと刻印されている「Φ」は、Panasonicのこだわり(?)のセンサー面指標ですが、センサーの後ろ側の厚みがすごいってことがよく分かります。

これはセンサーシフト式の手ブレ補正機構のせいではなくて、動画時のセンサー、処理回路の熱対策や放熱設計を含めてこうなっったんでしょうか?

一等地をLCD表示に明け渡したため、右手側上面はややさっぱり目。(左) スロットカバー部はパッキン付き。(右)

底面の三脚ネジ穴位置は、G8に比べればマシな位置(?)ですが、なんだか後ろ寄りです。

電池の長手方向がグリップの前後方向に入る構造のお陰で電池蓋の形状は左右が短めとなっており、三脚取り付け時には三脚やクイックシュープレートと干渉しづらいのは好印象です。

G8の位置に比べればましな位置にある三脚ネジ。電池蓋は三脚取り付け時に干渉しづらい。

電池蓋の構成は、G8も同様にパッキンはあったが複雑な形状だったのが、やや単純化されています。

しかし、メディアスロット同様にポロンのような発泡材がぐるりと貼り付けてあるだけで、材質、形状ともに不安感があります。

(やはり、E-M1のようなゴムで成型されたパッキンが平面的にシールする構造の配慮がしてあるのはOLYMPUS製カメラ固有の美点と思います)

電池は「BLF-19」で、G8よりもワンサイズ大きいGHシリーズ用と共通品になっています。

電池容量が大きいからといって、G8よりも長持ちするかどうかは不明なので、予備電池(例によって3rd

Party品だけど)はすぐに注文しました。

純正品含め、なぜか接点が金メッキではない(Niメッキ?)のは何か固有の理由があるのかしら?

電池蓋のパッキンは貼り付けで、左側に切れ目がある。(左) GHシリーズ共通の電池「BLF-19」。(右)

何度も言って恐縮ですが、M4/3のカメラとは思えないボディサイズのお陰で操作性、ホールディング性とも良好で、大型のレンズ装着時も好バランスです。

いい感じだが、逆に、ボディ側に重心が行っているような気も…

この構成でのハンドリングも良好(AF周りの動作のマッチングはやや残念かも)。

------- その2へ続く -------